… dans la « chronique illustrée » Charles Monselet évoque l’automne à ses début et donne une petite histoire … d’automne.

Histoire, réécrite en partie ici, dont on trouvera des passages, et notamment la lettre donnée plus bas, dans son roman « La Franc-maçonnerie des femmes« , roman où ces éléments prennent un sens tout à fait différent.

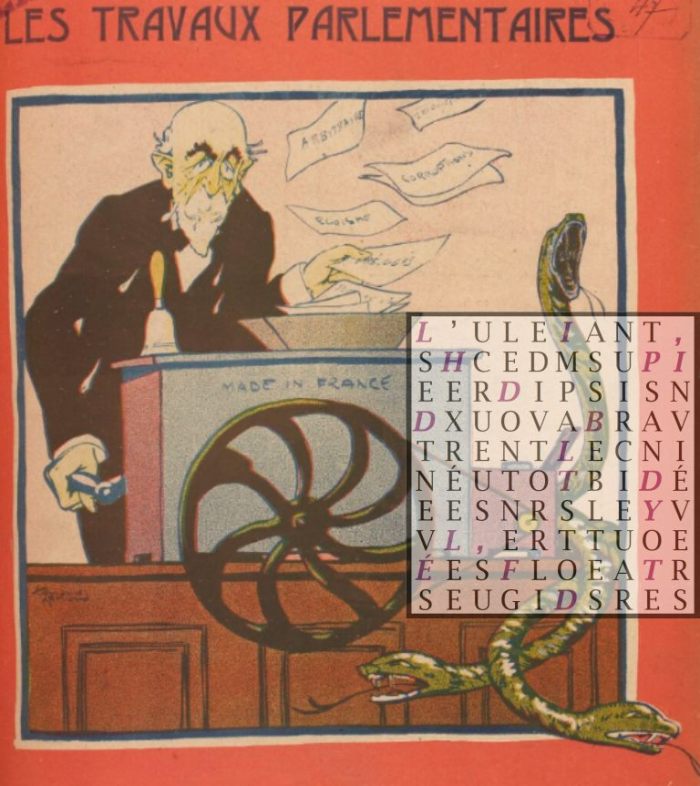

En effet, l’auteur nous y narre la vengeance d’une chanteuse (rien avoir avec celle qu’évoque Guillaume Erner, dans sa chronique de ce jour, (Sur France Culture) pour nous dire qu’on en parle trop (?)) séduite et abandonnée par un jeune arriviste qui utilise une « police parallèle dirigée par et pour des femmes, pour lancer la toute-puissante société secrète sur les traces de son amant afin d’assouvir sa vengeance.«

(Extraits de l’article)

(Cette partie n’est pas dans le roman)

Voici l’automne !

Il ne fait plus chaud, et il ne fait pas encore froid. C’est une saison de transition ; elle achève et elle commence. Elle achève de cueillir ses fruits et elle commence à ensemencer ses terres arables.

(Cette partie est dans le roman, modifiée ici pour l’article, les parties modifiées sont en gras italique)

les parties supprimées sont rouge

L’automne est la plus belle saison de Paris, ou du moins celle qui lui sied le mieux. À cette ville toute de frivolité et de luxe aimable, (dans son état normal) il suffit de cette coloration pâle, de ce soleil insouciant qui sert de prétexte aux ombrelles et aux dernières toilettes brillantes.

Le ciel est argent et bleu, livrée délicieuse ; il y a non seulement des feuilles aux arbres des parcs, mais il y a encore par terre, dans toutes les allées, où elles dissimulent la poussière.

C’est le moment où le Bois de Boulogne, où le coteau de Sèvres, où l’île de Bougival font des efforts désespérés pour se maintenir au rang d’oasis et atteignent aux effets les plus prodigieux et les plus splendides. La Seine est unie, et reposée. Dans les forêts, c’est une mêlée générale, une bataille de tons mordorés, jaunes, verts, bleus, écarlates même. La nature déploie toutes les …

(Cliquer ici pour lire la grille plus facilement)

…où l’originalité arrive au secours de la grâce.

Nul temps ne convient mieux aux douces promenades, moitié gaité, moitié sentiment. C’est pourquoi ma Chronique – qui ne s’est point engagée à être un recueil de faits divers – veut essayer de vous raconter ce qu’on pourrait appeler : une « histoire de tous les jours »

Il était une fois, – hier par exemple – deux amoureux de date récente, Valentin et Nancy, qui avaient décidé de profiter d’une de ces journées engageantes pour mettre quelques pouces de champs entre eux et Paris.

Un de ces petits coupés, qui valent les chaises à porteur d’autrefois pour l’élégance et qui leur sont bien supérieurs pour la rapidité, un petit coupé les emporta, dès midi, au-delà d’Auteuil, et ensuite un peu partout, à Meudon, à Saint-Cloud, dans les sentiers de Ville d’Avray.

Quand le site leur paraissait beau, ils descendaient de voiture et continuaient leur route à pied ; Nancy s’appuyait sur le bras de Valentin et marchait en soulevant légèrement sa robe pour qu’elle ne fût pas accrochée par les branches mortes et noires qui gisaient sur le sol – c’était un plaisir de voir le bout de ses bottines furetant à travers les feuilles sèches.

La conversation ne tombait jamais entre eux ; l’un et l’autre avaient cet âge où la richesse et la vivacité du sang entretiennent une succession d’impressions rapides, heureux âge où la parole fleurit sur les lèvres, amenant avec elle sans effort la bonté, l’esprit, le charme, comme les perles d’une eau limpide. Ils causaient de ce qu’ils voyaient et de ce qu’ils aimaient ; leurs idées semblaient rire, ainsi que leur bouche.

Un tel entretien, emporté par le vent et semblable au vent lui-même, ne peut être rapporté ni traduit ; il ressemble à ces babils insaisissables et coquets qui courent dans les partitions d’opéra-comique. Il n’y a qu’un âge, il n’y a qu’un temps pour de tels duos. Plus tard, on oublie cet idiome amoureux qui pourtant ne s’apprend pas, et l’on est tout surpris de s’apercevoir que les paroles tarissent comme autre chose ; plus tard, on ne sait plus causer avec les femmes, on se contente de les écouter ou simplement de les entendre ; alors, elles nous étonnent plus qu’elles ne nous charment ; nous les regardons en souriant, l’esprit traversé par des idées étrangères…

Nancy n’avait jamais été si jolie, si fraîche. Valentin, de son côté, ne pensait qu’au moment présent, et le moment présent était tout son bonheur. Il lui semblait que la vie humaine n’avait qu’un seul jour, et que ce jour était celui-ci.

Ils dînèrent chez le garde du parc de Marly, car les caprices de leur promenade les avaient amenés jusque-là.

De tous les parcs royaux, celui de Marly est le plus abandonné ; après avoir passé par toutes les pompes et tous les bruits, il est presque revenu à l’état sauvage. Ses beaux arbres, que des tiges de fer n’inclinent plus en arcades, sa salle de spectacle où croît une herbe drue, sa fontaine où trempèrent les pieds de Marie-Antoinette, et qui, depuis, s’écoule gémissante dans la solitude ; ses bois perdus, ses grandes allées qui descendent et qui montent, tout cela est délaissé et même inconnu. Depuis que la nature a reconquis sur l’art ce puissant et magnifique terrain, on y vient rarement. Comme une mélancolie de plus, le superbe aqueduc s’élève à deux pas du parc, coupant le ciel de sa masse triangulaire et sombre.

[On peut penser que durant les années écoulées entre le roman et cette chronique qui lui est antérieure, le parc a été quelque peu restauré.]

Il fallait être Valentin et Nancy pour avoir songé à ces pauvres ombrages de Marly où l’on ne trouve ni une statue,

ni une pierre, mais où le soleil et le silence, triomphalement installés, réussissent à tenir lieu de toutes les poésies.

ni un banc de marbre…

La nuit, qui vient vite en automne, les surprit pendant qu’ils étaient encore à table, auprès d’une fenêtre. On apporta des chandelles, on ferma les contrevents. Toute gaieté disparut alors. Avec le soir, le froid se glissa dans cette petite chambre et ralentit les doux propos.

Ils regagnèrent promptement leur coupé, et ils s’y enfermèrent sans plus de phrase. Le cocher reçut l’ordre de conduire grand train. Ce fut comme une déroute.

Une vraie déroute, en effet, la déroute du cœur et de l’esprit. Nancy avait remonté son châle sur ses épaules et enveloppé son cou d’un mouchoir. Elle ne répondait plus que par monosyllabes aux paroles de Valentin, qui tâchait vainement de renouer la conversation. Seulement, du coin de la voiture où sa jolie tête était tournée de trois quarts vers lui, elle ne cessait pas de l’examiner. Il y avait dans la persistance de son regard quelque chose de sournois et même de cruel.

Plusieurs fois aussi, elle consulta la petite montre qu’une chaîne d’or retenait à sa ceinture.

Valentin avait fini par prendre son parti du maussade dénouement de cette belle journée. Il se disait que c’était l’allure habituelle des choses, et il s’y conformait philosophiquement. Par la vitre de la portière, il cherchait à reconnaître le chemin que, quelques heures auparavant, il avait parcouru. Tout était noir et triste. Le vent de novembre prenait sa revanche sur le soleil et secouait rudement ces arbres si confiants, qui avaient pu croire pendant la journée à un armistice ou à un oubli. Le vent les dépouillait sans pitié, tantôt en raillant et en sifflant, tantôt en grondant tout de bon et en s’irritant de leurs résistances.

L’arc de l’Étoile apparut, enveloppé de brumes rougeâtres.

Ils rentrèrent à Paris. Valentin reconduisit Nancy jusque chez elle ; et, comme elle se plaignait de la fatigue, il n’insista pas pour monter à son appartement. En lui souhaitant le bonsoir, il remarqua que ses petits doigts gantés, qu’elle lui avait tendus, tremblaient d’une manière fiévreuse.

— Adieu ! lui dit-il.

— Non pas adieu, dit Valentin, au revoir.

Elle ne répliqua pas.

Ici disparait un long passage* du roman en rapport direct avec l’intrigue et qui n’a plus de raison d’être dans cette chronique qui se veut une allégorie de l’automne (*que je ne donne pas ici)

La lettre qui suit est une pièce d’anthologie, un morceau de bravoure à la gloire de la subtilité féminine (pas trop mures les tomates SVP (sourire)²).

La lettre correspondante du roman a été considérablement remaniée pour la rendre plus drôle, faisant la partie belle à l’humour décapant de Nancy.

Le lendemain matin, Valentin recevait la lettre que voici

« Mon cher Valentin,

« Quand vous recevrez cette lettre… oh ! rassurez-vous, je ne serai pas morte, mais je ne vous aimerai plus.

Vous avez trop d’esprit pour vous étonner d’un fait si simple, si ordinaire et si prévu.

Bien que le temps me presse et que mon coiffeur attende dans l’antichambre, il faut cependant que je vous dise quelques vérités, mon Cher Valentin.

« Vous ne m’aimez pas, vous ne m’avez jamais aimée, mais pas du tout, croyez-le bien. Je vous ai distrait, je vous ai irrité, rien de plus ; cela a suffi pour que vous vous trompiez vous-même.

Faire souffrir plutôt qu’ennuyer, voilà notre secret à nous autres femmes déclassées. Il me reste tant d’autres secrets que je puis bien vous livrer celui-là !

« Notre rencontre a été une méprise ; il n’y avait aucune sympathie entre nous ; nous sommes trop semblables l’un à l’autre. Vous n’avez pas plus de sensibilité que moi : la douleur peut vous faire crier — pleurer jamais. Vous savez garder en toute occasion la conscience de votre supériorité. Aussi, vous pourrez dans votre vie avoir beaucoup d’amours, mais je vous défie d’avoir jamais l’amour.

« Un homme tel que vous, Valentin, n’est pas fait pour une femme telle que moi ; laissez-moi m’éloigner de votre chemin. Je suis ce qu’on appelle un produit parisien, né, cultivé dans cette grande serre du vice qui s’étend des boulevards au bois de Boulogne. Comment s’est faite mon éducation, je ne m’en souviens plus, ou je frémis quand je m’en souviens ; seulement j’ai tout appris, je sais tout, même un peu d’orthographe.

Comment voulez-vous que je puisse vous aimer, …

(cliquer ici pour lire la grille plus facilement)

… de l’esprit.

« Mettons que notre liaison a été une expérience, un essai sans réussite ; elle n’en aura pas moins eu, dans sa courte durée, un charme spécial et réel. Nous avons eu trop de bon sens pour ne pas dissimuler tous les deux, et nous devons à cette délicate politique des heures souriantes qui valent peut-être mieux que des heures brûlantes, et des plaisirs qui

ressemblent bien à des bonheurs.

« À qui s’en prendre si notre promenade de Marly a eu son retour, comme elle avait eu son départ ? Est-ce que toutes les affections, tous les caprices, ne sont pas plus ou moins des promenades à Marly ?

« Adieu, mon ami ; vous avez été très gentil pour moi, et votre souvenir me sera toujours agréable. J’aurais désiré ne pas vous quitter sitôt ; mais que voulez-vous ? Si l’inconstance n’existait pas, je l’aurais inventée. Cherchons ensemble des prétextes, si vous y tenez : votre cheminée fumait, votre concierge manquait d’aménité, vos favoris étaient devenus trop longs.

Ne pensez plus à moi, ce serait du temps mal perdu ; ou, si vous y pensez, imaginez-vous que vous avez reçu cet été la visite d’une hirondelle, et qu’aux approches de l’hiver cette hirondelle s’est envolée.

« Adieu.

« Nancy»