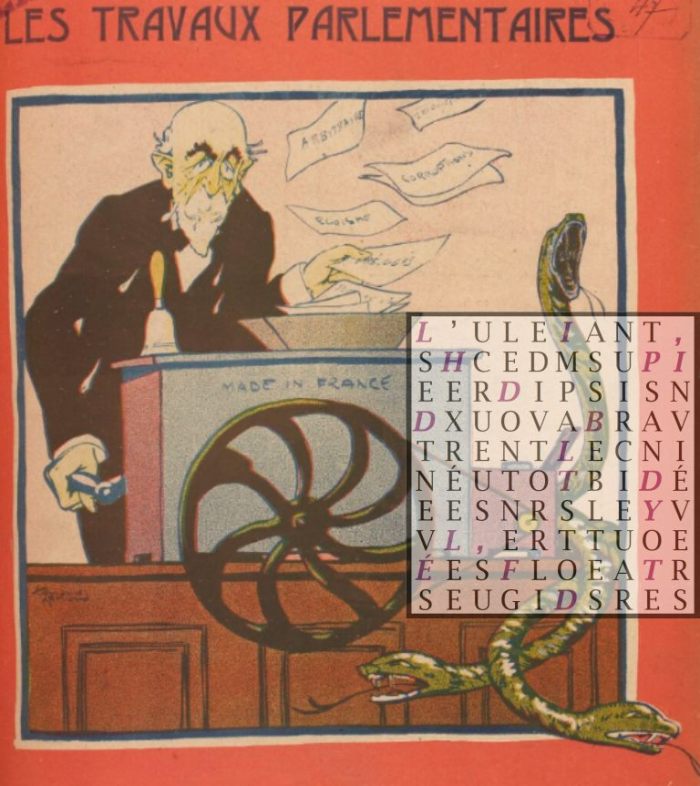

… « La Jeune Garde » évoque une activité de l’Assemblée Nationale et des mouvements tout autour qui jettent le doute sur l’efficacité du régime parlementaire.

Les reproches faits il y a près de 130 ans, font échos à ceux, qui nous arrivent, en plus grand flux et avec une plus grande vélocité, depuis que le journal d’opinion a été largement remplacé par des « véhicules » plus modernes.

(Quelques extraits de l’article)

Si rassurant que puisse paraître le dernier câble gramme du général Duchesne (daté du 20 septembre), qui répond par la négative aux propositions du gouvernement le pressentant au sujet d’un nouvel envoi de matériel, de munitions et d’approvisionnements, notre patriotisme si chatouilleux est, depuis quelque temps, affecté d’une façon aiguë par la série ininterrompue de nouvelles fâcheuses que le télégraphe officiel, ou les correspondances privées apportaient en pâture à sa légitime curiosité.

Il s’agit ici des difficultés que rencontre la France pour établir un « protectorat » fiable avec Madagascar et en particulier de celles du « corps expéditionnaire français » du général Duschene (25 hommes décèdes au combat, 5 756 meurent de maladie)

A coup sûr, il faut se méfier des opinions extrêmes, quels que soient les mobiles qui les inspirent ; et, « pessimistes », comme « optimistes » méritent d’être jetés dans le même sac.

Tout en ne mettant pas en doute l’heureuse issue de la campagne, il convient, cependant, de faire remonter à qui de droit la responsabilité des conceptions erronées qui en ont faussé le principe et des manœuvres maladroites qui en ont compromis l’exécution.

Or, il y a deux grands coupables à qui incombent, au même titre, toutes les erreurs, toutes les fautes commises :

l’admirable Régime parlementaire que le Corps électoral a sur la conscience

et l’affreuse pétaudière qui se décore du nom de Bureaux.

Pour peu qu’on ait suivi avec quelque attention, les débats de la Chambre sur la « question de Madagascar », il n’était pas besoin d’être grand clerc pour voir combien l’affaire était mal emmanchée ; il était vraiment inquiétant — par sa futilité et son manque de franchise — ce défilé ininterrompu à la tribune d’orateurs (?) versant dans le débat le contenu incohérent de leurs serviettes bondées. Combien triste aussi la posture des représentants du gouvernement, empêtrés dans des arguties bysantines ou ignares, rencontrant un traquenard à chaque carrefour de la discussion (?)

Quelle écœurante preuve d’impuissance, de part et d’autre ! quels subterfuges, pour enlever, par lambeaux, le crédits nécessaires à une expédition « reconnue nécessaire », acceptée » et dont les adversaires ne bataillaient que pour avoir l’air, vis-à-vis de leurs électeurs, d’« embêter » le gouvernement.

Les siècles passent, les pratiques changent peu.

Au surplus, à quoi bon revenir sur ces honteux marchandages, compliqués bientôt, il est vrai, par les compétitions entre la « Marine » et la «Guerre»; par le manque d’organisation qui faisait affréter, pour le transport du matériel, des navires, anglais alors que nos compagnies de navigation françaises étaient prêtes à suppléer à toutes les insuffisances (pourquoi?) de la marine de l’Etat? Et tant d’autres griefs que le pays aurait le droit d’invoquer !…

Mais il n’est plus temps de récriminer ; la lie est tirée, il faut la boire. Ce qu’il faut, après avoir mis dans leurs ordures le nez des coupables, c’est d’empêcher, à tout prix, qu’ils en…évacuent de nouvelles.

Malheureusement, en ce qui concerne le Parlement, il n’y a pas grand chose à faire. Le régime est pourri ; il ne reste qu’à en hâter l’effondrement. Mais les Bureaux !, ces repaires d’ambitions, d’incapacités, de pré tentions grotesques où régnent en souveraines maîtresses, la routine, la paresse, l’incurie ; gras fromages de Hollande où se donnent rendez-vous tous les Brid’Oisons en chambre, tous les parasites, tous les insectes suceurs par qui s’anémie l’antique robustesse ne notre France, qui en aura raison ?

Quand surgira…

…eaux d’épuration dont l’irrésistible courant emportera, roulant pêle-mêle : cancrelas, punaises, m…ions, microbes de toutes races et de toutes infections, néfastes pourvoyeurs du virus qui empoissonne le plus généreux sang de nos enfants.

(Cliquer ici pour lire la grille plus facilement)

L’appel à un régime fort est très sensible ici dans un journal « dont la ligne éditoriale est explicitement bonapartiste«

Nos ministres — éphémères, hélas ! — ont, devant eux, une belle page blanche de l’histoire à remplir.

Secouons leur énergie, ravivons leur courage, relevons-les de leurs défaillances. Et ne cessons de leur corner aux oreilles, sur l’air justicier des « lampions » : Les Bureaux! les Bureaux !! les Bureaux !!!

[parenthèse précisions (?) : histoire de se mettre la tête à l’envers

Le rôle des Bureaux

Comme le rappelle Christian Buniet, dans sa thèse « Les règlements des assemblées parlementaires en France depuis 1871 », l’institution des « Bureaux » – qui n’a pas survécu à la IIIe République -, au nombre de neuf, est « antérieure à la Révolution puisqu’on les rencontre déjà sous la monarchie de l’Ancien Régime dans les états généraux et les assemblées de notables ». Sous la IIIe République, leur composition est le résultat d’un tirage au sort, à l’aide d’un appareil constitué d’une planche percée d’autant de trous qu’il y a de Bureaux et sur laquelle des boules portant les noms des sénateurs sont versées. Celles-ci se placent dans les cases de manière aléatoire (voir le Traité de droit politique de E. Pierre, page 862).

Les Bureaux ont deux fonctions essentielles : « la première était leur participation à la procédure législative qui leur faisait jouer le rôle d’agents de nomination des membres des différentes commissions ; la seconde, plus épisodique, les conduisait à préparer les décisions de l’assemblée en matière de vérification des pouvoirs ». (Christian Buniet, « Les règlements des assemblées parlementaires en France depuis 1871 »).

Traduisant la réticence des assemblées à voir se constituer en leur sein des groupes politiques permanents, les Bureaux permettaient la création de majorités ponctuelles sur un sujet donné. Mais dès 1921, après la Chambre des députés en 1910, le Sénat adopte un nouveau mode de désignation des commissions.

La fonction des Bureaux se réduit alors à celle de juge du contentieux électoral à l’occasion des élections parlementaires. En effet, en application de l’article 10 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, « chacune des chambres est juge de l’éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ». Sous la Ve République, c’est au Conseil constitutionnel que reviendra ce rôle.

… 49,3 ?

Ce qui est évoqué ici à propos de Madagascar, se terminera mal pour beaucoup de Malgaches,

notamment pour le prince Ratsimamanga* et le ministre de l’Intérieur Rainandriamampandry* qui seront tous les deux exécutés le 15 Octobre 1896, et tous ceux qui seront victimes de la répression féroce du général Gallieni.

Lui même, qui, dans son livre « La pacification de Madagascar (opérations d’octobre 1896 à mars 1899) » ne dit pas un mot du sort qu’il a réservé à ceux* qu’il fit fusiller.

Peut-être y a-t-il une allusion à (l’insignifiance? de) ces faits dans ce passage de l’œuvre :

Il serait …

…n’eurent, d’ailleurs, et ne pouvaient avoir grand résultat pratique parce que les postes étaient trop éloignés les uns des autres, et que, d’autre part, ils n’étaient pas suffisamment loin dans l’ouest.