… nait dans une ville (Metapa) qui portera son nom, un des plus grand poète du Nicaragua …

… Rubén Darío sera le fondateur et chef de file du mouvement littéraire moderniste.

Mouvement qui a donné un nouvel essor à la poésie de langue espagnole, mais dans lequel certains, tout en reconnaissant ses apports, regrettent certains de ces effets négatifs du point de vue du lien souhaité par eux, de la poésie avec la nature profonde de leur pays et des caractères de sa population ainsi que de leurs traditions.

C’est le cas ici de l’homme de lettre argentin Antonio Aïta (Essayiste, écrivain, historien des lettres et secrétaire du PEN club argentin pendant de nombreuses années)

Le modernisme, qui servit à libérer notre intelligence et à enrichir notre langue d’un rythme nouveau, apport de l’Amérique, puisque c’est d’Amérique et par l’intermédiaire de Dario que parvint en Espagne cette transformation qui devait être si profonde pour les Espagnols, fut, par contre, funeste pour la liberté de l’art littéraire de l’Amérique. Comme Coester l’a très bien fait remarquer, « le modernisme, comme mouvement littéraire, se caractérise, par son inspiration cosmopolite et la tendance des poètes à s’écarter de ce qui est national. »

Cependant, bien que le modernisme fût étranger aux modalités du caractère américain, il fut utile par les suggestions et les richesses de son esthétique. La caractéristique de l’esprit américain est plutôt réaliste, c’est-à-dire qu’il préfère la couleur à la musique. Ce qui fait que la bonne, l’authentique tradition de notre littérature, celle qui est spécifiquement nôtre par ses thèmes est toujours descriptive.

Cette préférence de l’esprit littéraire de l’Amérique a fait que le modernisme a peu duré. Son influence linguistique, par contre, fut profonde, et nous lui devons de posséder un instrument verbal aux timbres les plus divers et les plus riches.

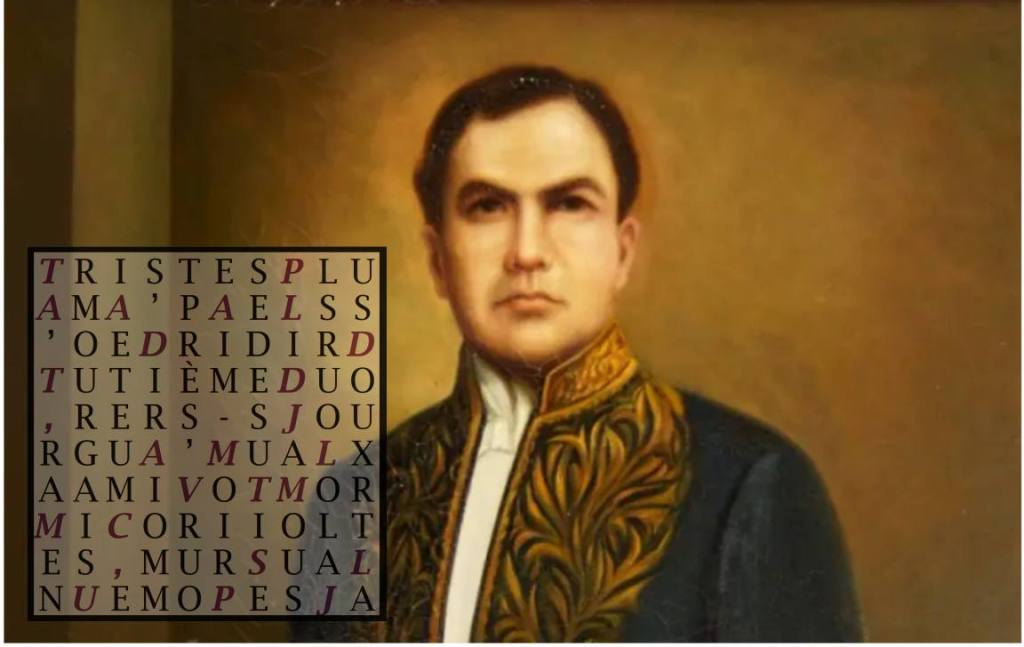

Un des poèmes les plus célèbres de Rubén Darío est « Margarita »

Te souviens tu du désir d’être une Daisy Gautier ?

En mon esprit, ton étrange visage s’est gravé

quand nous dînons ensemble, au premier rendez-vous,

par une nuit joyeuse qui ne reviendra jamais

Tes lèvres écarlates d’un maudit violet

sirotèrent le champagne le fin baccarat* ;

Tes doigts ont cueilli la marguerite blanche :

«Oui… non… : oui… non…» tu le savais qu’il t’adorait déjà !

Alors, ô fleur de l’hystérie !, tu as pleuré et ri ;

J’avais tes baisers et tes larmes dans la bouche ;

tes rires, tes parfums, tes plaintes étaient les miennes.

Et par un …

… effeuillée !

(Pour lire la grille plus VITE, cliquer ici)

La traduction privilégie ici la fidélité au sens, mais gomme ce qui est peut-être plus important en rapport avec ce que défendait le poète, à savoir le rythme, la rime et les assonances .

On peut, pour une version qui fait le choix de cette priorité, aller voir la traduction de Jean Aubry ici : p 126)

* Vin suisse (mousseux)

A la mort de Rubén Darío de nombreux articles en firent un vif et ample éloge. Ici le début de l’un d’eux, celui de Ventura Garcia Calderon, grand Ecrivain et diplomate péruvien.

RUBEN DARIO est mort.

Nous perdons en lui le plus pur et le plus musical des poètes de langue espagnole. On raconte que ce grand don Ramon del Valle-Inclan, l’admirable romancier de la Geste des Loups, dit un jour en public :

« Toute notre poésie peut se réduire à deux noms : Jorge Manrique et Ruben Dario »… Manrique, le vieux chantre du xv e siècle ; Dario, un écrivain de l’Amérique Centrale. La boutade déplut à Madrid. Elle

n’était que juste. C’est le poète américain, qui, le premier peut-être, a su trouver dans notre langue, si belle, mais quelque

fois trop sonore, ces « mots spécieux » de Verlaine, de Verlaine dont il avait le masque et la mélancolie.

Il était venu, comme le poète français, tordre le cou à l’éloquence, et faire « de la musique avant toute chose ».

Quand Ruben Dario commençait à écrire, un romantisme larmoyant ou tonitruant sévissait dans notre Amérique latine.

Ces vastes solitudes, ces paysages démesurés pour des Virginies ou des Garas d’Ellébeuse, ces continuelles révolutions qui témoignaient, certes, d’une énergie virile, mais indisciplinée, bref, toute cette vie singulière de nos jeunes démocraties, inspirait une poésie tour à tour exultante ou découragée, sans mesure.

Les poètes, des Renés révolutionnaires, avaient en politique toutes les audaces, mais restaient conservateurs en littérature, conservateurs des clichés romantiques. Et c’est dans ce chœur désordonné de lamartiniens et d’hugolâtres qu’allait retentir d’une « étrange et grêle façon », la plus

séditieuse musique. Déjà quelques imitateurs de Becquer avaient essayé une poésie hésitante, confidentielle et sans faste. Voici que la voix était plus prenante et savait tes mots qui font pleurer. Cette musique, tous les poètes de l’Amérique l’ont imitée, nuancée, pendant vingt ans. C’est d’elle qu’est sorti notre modernisme, qui s’apparente au symbolisme français. Ruben Dario a été, comme il le disait de Verlaine, « le père et le maître magique ». L’Espagne même l’écouta.

La génération de 1898 congédiait ses maîtres pour adopter l’enseignement de ce prestigieux symphoniste. Les écrivains de Madrid, qui songent déjà à ériger la statue de notre Ruben aux jardins du Retiro, bien d’autres encore, diront comme nous que le plus grand poète espagnol est mort.