… un des hommes qui a signé « l’émancipation des noirs » en 1848, après avoir défendu cette cause pendant de nombreuses années.

Cette émancipation avait été actée par les révolutionnaires en 1794 mais Napoléon Ier rétablit l’esclavage 8 années plus tard.

Cette même année, fut cependant l’année d’une grande déception pour Lamartine qui subit un cuisant échec aux élections présidentielles, ne recueillant que 0,28 % des suffrages exprimés.

Extrait d’un texte dans lequel Lamartine évoque les efforts et les doutes relativement à l’application de cet abolition de l’esclavage.

Depuis 1834 les hommes politiques qui croient que les gouvernements doivent avoir une âme, et qu’ils ne se légitiment aux yeux de Dieu que par des actes de justice et de bienfaisance envers les peuples, s’étaient formés à Paris en société pour l’émancipation des noirs ; j’y fus admis à mon retour d’Orient ; je fus édifié des maximes de haute philanthropie et de religieuse charité qui retentirent dans cette réunion et qui se furent dans ses publications ; mais je fus effrayé du vague mal défini de ses tendances, et je craignis que ces appels éloquents, jetés tous les mois, de l’Europe, à la liberté des noirs, ne fussent pris par les colons pour …

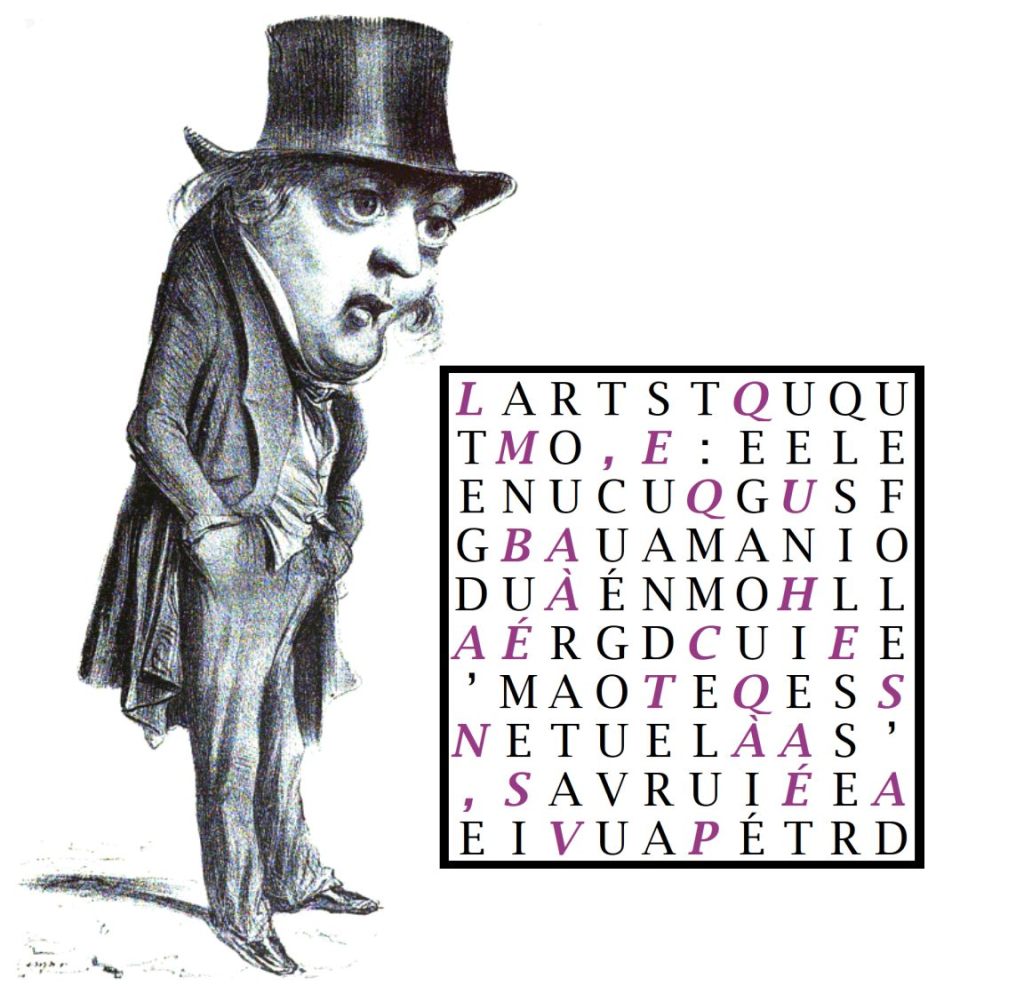

(Pour lire plus facilement la grille, cliquer ici)

… de ravage dans nos colonies. Je fis part de ces craintes à la société, et je formulai un système pratique et équitable d’émancipation de l’esclavage à peu près semblable à celui que nous avons si heureusement appliqué en 1848.

Lamartine, dans ce même esprit, revient sur des faits peu glorieux dans l’histoire de la France et qui concernent l’homme responsable du retour de l’esclavage en 1802 et l’ancien esclave Toussaint Louverture, que le Napoléon 1er, ne pouvant le vaincre en Haïti (alors Saint Domingue) a attiré traîtreusement en France en lui faisant espérer la signature d’un traité de paix.

Poète, mais aussi homme de théâtre, Lamartine a en effet écrit une pièce dont le titre est « Toussaint Louverture«

Gustave Planche de la Revue des Deux Mondes étrille la pièce et reproche à son auteur de s’y occuper de politique, le renvoyant vertement à la poésie.

(Conclusion de son article)

Depuis trente ans, M. de Lamartine est en possession d’une gloire que personne ne songe à contester ; est-il sage de tenter aujourd’hui une gloire nouvelle, d’abandonner la route qu’il connaît pour s’aventurer dans un pays plein de ténèbres et d’embûches ?

L’encourager dans cette entreprise, c’est vouloir compromettre sur un coup de dé la renommée légitime qu’il s’est acquise ; lui dire qu’il pourra quitter, dès qu’il le voudra, les habitudes de trente années, c’est lui donner une espérance mensongère, c’est l’abuser par une promesse perfide. Sa part est assez belle pour qu’il s’y tienne et s’en contente. Essayer à cette heure une …

(Pour lire la grille plus facilement cliquer ici)

… les personnages de l’histoire, c’est une tentative que la raison désavoue, dont ses vrais amis doivent le détourner. Et puisqu’un beau livre est une lettre adressée aux amis inconnus, tous les admirateurs de M. de Lamartine doivent le conjurer de renoncer au théâtre.

Gustave Planche, suggère ici aux amis de Lamartine de le détourner du Théâtre.

Lui-même, s’il faut en croire la revue mensuelle « Le livre », des amis, n’en avait guère. Il semblerait qu’il ait sacrifié l’amitié (et même l’argent) à l’honnêteté de son métier de critique.

(Sous le titre « Le critique Maudit)

Il y aura tout à l’heure trente ans que Gustave Planche est mort. Aucun critique n’a, de son vivant, provoqué plus de colères, soulevé plus de haines, accumulé plus de rancunes. Après trente ans, son nom, lorsqu’il vient à être prononcé, suffit à exaspérer quelques-uns des contemporains survivants de cette autorité disparue.

Au lendemain de sa mort, les deux seuls écrivains qui avaient partagé avec lui la fonction, j’allais dire le droit, de juger les hommes et les œuvres, Jules Janin et Sainte-Beuve, agirent bien différemment envers sa mémoire, mais, quoique le haïssant également, prouvèrent que cette mémoire était de celles destinées à survivre.

Janin se rendit aux obsèques de Gustave Planche et fit, au cimetière, l’éloge de son ennemi.

Sainte-Beuve chercha un prétexte, en inventa un plutôt, et sous couleur de défense posthume d’Horace Vernet, accabla Gustave Planche sous un lundi formidable, demeuré célèbre.

L’homme qui pendant vingt-cinq ans exerça sur la littérature et sur l’art une influence aussi redoutée, qui, après sa mort, oblige un habile comme Janin à réserver le jugement de l’avenir et réduit un venimeux comme Sainte-Beuve à se venger seulement sur un cercueil, l’homme enfin dont le convoi funèbre, de dernière classe, a été suivi jusqu’au cimetière. par Victor Cousin, Alfred de Vigny, Amédée Thierry, Chenavard et bien d’autres noms incontestés, cet homme-là a été quelqu’un.

La haine, qui ne désarme pas devant …

… officiel et n’a été qu’homme de lettres, elle est un honneur. On peut contredire, réfuter, nier même les théories de Gustave Planche: il n’en a pas moins laissé une œuvre convaincue, désintéressée jusqu’au mépris des deux seules choses qui rendent la vie aimable: les amitiés et l’argent, et un nom honnête.

Un article récent a quelque peu réhabilité Gustave Planche, (Portrait de Gustave Planche en porte-étendard de la critique littéraire) rappelant ses qualités en tant que critique et expliquant la perception de l’homme par une auto-dérision (voire davantage) de Gustave Planche qui le poussait sans cesse à se présenter constamment sous les pires aspects possibles, tant au niveau vestimentaire que dans ses échanges. Dans une forme d’autoportrait (« l’homme sans nom« )on peut en effet lire

« Quand il s’est bien moqué de ses amis, qu’il aime d’ailleurs et qu’il oblige autant qu’il est en lui, il se moque de lui-même. Il fait l’autopsie de ses moindres souhaits; il promène le scalpel dans ses moindres ambitions, et il rit quand la fibre de ses vœux se déchire sous le tranchant de la parole »

(…)

« il est entré dans le monde sous de mauvais auspices; il a provoqué l’étonnement et une curiosité mêlée de défiance »

(…)

« du jour où il cessera d’être l’homme sans nom, quand les marchands de modes pourront louer sa pensée à tant le volume, ce sera peut-être tout simplement un homme ridicule et médiocre »