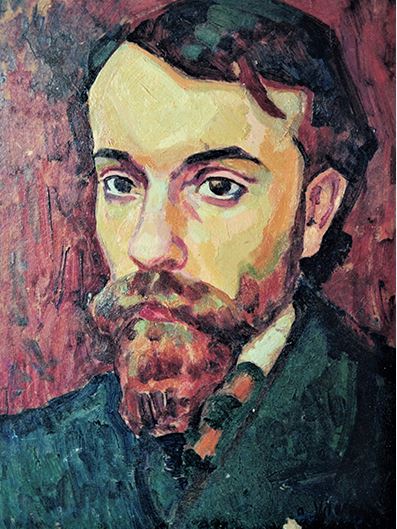

… est le jour de naissance de celui qui contribua, avec son ami Georges Duhamel à faire exister le vers libre dans la poésie française.

Un article intitulé « Digression sur le vers libre » (janvier 1910) loue les jeunes poètes Charles Vildrac et Georges Duhamel qui ont coécrit un essai intitulé « Notes sur la technique poétique« .

Ces louanges sont toutefois assorties d’une dose conséquente de condescendante voir de « moquerie dans la manche »

DIGRESSIONS SUR LE VERS LIBRE

Comme le disent MM. Georges Duhamel et Charles Vildrac, dans leur petit volume de notes sur la technique poétique : « Il y a vraiment du courage à écrire en vers libres après la troisième jeunesse ». Mon Dieu, oui. Aussi ne serai-je pas de ceux, trop nombreux, qui vont blasphémant le saint nom de ces poètes respectables.

Respectables !… Mais oui, respectables. Que vous faut-il donc pour être respectable ? Comment, voilà des gens qui malgré les sourires des uns et les rires des autres, continuent dans l’isolement, presque dans le mépris, comme des parias de lettres, à façonner ce qu’ils croient être l’Art, non pas l’art avec un petit a. mais l’Art avec une majuscule, le grand Art des vers libres, et vous ne les trouvez pas suffisamment intéressants !

Moi, je les trouve splendides, Monsieur, tout simplement splendides. Que leur exemple porte ses fruits.

Oui, je le dis et je le répète, ces poètes qui sont des poètes, car ils sont poètes puisqu’ils écrivent en vrais vers libres, ces poètes sont admirables. Non pas tant, peut-être, au point de vue poétique, oh non ! mais au point de vue foi. Ces poètes ont la foi. Or, qu’y a-t-il de plus louable que la foi ! une vraie foi, intransigeante comme toute foi sincère !

Leur soif de martyre, leur prosélytisme, leur ton convaincu qui, il faut bien le dire, ne suffit pas pour être convaincant, me les rendent excessivement sympathiques. Et leurs efforts me plaisent en tant qu’efforts.

Eh oui, ils font des efforts ! Ils s’efforcent.

Certes on ne peut nier leur bonne volonté. Ils y mettent du leur. Mais jusqu’alors, et quelque déplaisir que cela nous cause de le constater, il faut bien avouer que malgré le caquetage annonciateur des uns et les cocoricos intéressés des autres, leur ponte n’a guère été bien considérable. Et encore combien d’œufs réellement fécondés ! C’est que trop de chapons veulent jouer les coqs.

Il n’importe, le gros œuf, péremptoire, indubitable, ce Messie que nous espérons tous, finira bien par sortir un beau jour. Il le faut. On nous le doit.

En attendant faisons amplement crédit à tous ces Jupiters en gestation d’un nouveau monde. Depuis trente ans et plus nous posons sous l’orme, c’est vrai, mais que Messieurs les impatients, lassés d’interpeller Sœur Anne, veuillent bien, en guise de consolation, se rappeler la longueur de la période lacustre.

Et puis, le génie n’est qu’un jeu de patience. Ensuite le spectacle n’est pas dépourvu d’agrément. En effet, certains vers libres sont dans une position bien intéressante. Ayant passé la cinquantaine, eh voui ! ils espèrent encore en la conception du grand œuvre qui doit établir, urbi et orbi, l’indéfectible et patente supériorité de leur technique sur celle de leurs grossiers prédécesseurs.

Ne riez pas, je vous prie. Laissez les quolibets grotesques et les coq-à-l’âne à la non moins intéressante critique. N’augmentez pas de vos faciles et peu miséricordieuses railleries le sort déjà si triste de ces incompris vénérables. Il est peu charitable de toujours crier : Haro, haro sur le baudet ! Laissez le paître, et retournez à vos chandelles.

En vérité, pourquoi toujours les considérer comme des frères inférieurs ! Quelle insipide prétention de la part de la gent de lettres, de les regarder de travers, comme des parents pauvres ! Est-ce parce qu ils ne font pas usage de la rime riche ! Déplorables aberrations. Quelle sonnette de lépreux portent-ils donc au cou pour que le monde se sauve ainsi à leur approche ! « Ah ! vous faites des vers libres, monsieur ? de la poésie décadente… » Et chaque jour, à tour de rôle, on les immole à ce gros Moloch de vers officiel. Sans les couvrir de roses pompons et d’hyacinthes, qu’on leur rende tout de même la vie un peu moins dure. Voyez quelle existence de réprouvés ils mènent comparativement à celle des faux postes de la métrique officielle, traditionnelle et dogmatique, de tous les suffisants pontifes du grand niais d’alexandrin, qui se prélassent, gras et roses, rentés et laurés à merveille, dans les confortables fauteuils académiques.

Ah ! ce qu’ils se prélassent ! Aussi tous les jeunes poètes de 20 à 30 ans, ont-ils renoncé complètement, oh ! mais là complètement, au vrai vers libre, pas celui de Lafontaine, mais celui que nous présentent en liberté Charles Vildrac et Georges Duhamel.

— Prenez mon ours ! Mais les jeunes poètes répondent : jamais de la vie, pour n’en retirer que la peau ! Et ils passent, et ils passent, tendant déjà le cou vers cette vieille dame sise au bout du pont des Arts.

Cette partie de l’article est l’occasion d’une moquerie bon enfant de la part de son auteur (Nicolas Beauduin), poète de deux années plus jeune que Jacques Vildrac et partisan en ce qui le concerne, d’une forme très rigoureuse, et qui ne semble pas avoir mérité un article dans Wikipedia. (ici cependant)

Dans la suite de son propos, Nicolas Beauduin fait preuve à la foi d’un chauvinisme excessif (pour autant qu’on puisse penser qu’en cette matière l’excès est possible) mais aussi d’un racisme, il est vrai courant à cette époque où le mot nègre était communément substitué à celui de noir, et où les « races » humaines (y compris à l’intérieure de la branche blanche de l’humanité) étaient une évidence biologique.

Ils ont tort. Ils ont certainement tort. A priori les noms de Charles Vildrac et de Georges Duhamel, ou de Georges Duhamel et de Charles Vildrac, comme vous voudrez, devraient pour le moins retenir leur attention.

Charles Vildrac et Georges Duhamel, que voilà enfin des noms français, de vrais noms français, arborés et flambant neuf sur cette vieille galère tant de fois échouée du vers lyrisme ! Et cela nous étonne. Mais dans notre ébahissement il se mêle aussi, pourquoi ne le dirions-nous pas ! une part, mais oui, une part de joie chauvine et patriotique. Ah ! il n’était pas dit que nous serions perpétuellement les sacrifiés. Il nous fallait à nous aussi, français de France, notre part de couscous et de noix de coco. Grâce à Charles Vildrac et à Georges Duhamel nous l’avons maintenant. Qu’ils acceptent nos hommages de sincère reconnaissance. On est enfin fier d’être français.

Vous ne comprenez peut-être pas ? C’est que le verslyrisme était jusqu’alors resté l’enviable privilège d’un petit nombre d’étrangers. Notre littérature, la littérature française n’y avait point sa place. Aucun français de France n’avait cru pouvoir, sans danger, pénétrer dans cette jungle, où en des mattchiches et autres cake-walkes effrénés, s’échevelaient, sans rythme ni mesure, les échantillons les plus disparates du globe. Qui donc se fut risqué dans cette Babel d’un nouveau genre ! Les plus hardis regardaient de loin, cherchant à comprendre. Mais n’ayant guère, au cours de leurs études, été familiarisé avec « le langage des singes », ils s’en retournaient vite, ahuris et abasourdis par toutes les onomatopées et les jubilations de ces aboulas négroïdes, et jurant mais un peu tard qu’on ne les prendrait plus. D’ailleurs c’était à n’y rien comprendre. Des vociférations dans la nuit. Un véritable combat de nègres sous un tunnel. Personne n’y voyait goutte. A tel point que l’Œdipe du Café de la Régence en « donnait sa langue au chat ». jusqu’à Sully-Prudhomme qui s’inquiétait d’entendre quelques danoméennes du Quartier Latin méconnaître Athènes et hurler : J’aime mieux Tombouctou ! Et François Coppée, ce pauvre François Coppée, ne pouvait plus rendre visite à son Petit Epicier de Montrouge sans qu’à chaque coin de rue ne surgisse quelque ancien Cow-boy ou cireur de bottes de Chicago venant lui donner en charabina des leçons de prosodie française. Heureux temps où les nègres voulaient manger les blancs ! Ces jours hilarants sont passés et bien passés. Et certes MM. Georges Duhamel et Charles Vildrac n’ont pas eu la prétention de ressusciter les morts. Aussi leur petit livre ne ressuscite-t-il rien. Mais il exhume. Et dans tout ce passé défunt. Charles Vildrac et Georges Duhamel, après de laborieuses et patientes recherches, ont enfin, nouveaux Champellions, déchiffré quelques-uns de ces ténébreux et abscons hiéroglyphes. Ce petit livre est le résultat de leurs travaux.

Est-ce enfin le classicisme du vers libre ! Je ne le crois pas. Son heure n’est pas encore près de sonner à l’horloge littéraire.

Poème de Charles Vidrac

(la rime n’y est pas une préoccupation de l’auteur, elle n’est présente que lorsqu’il la juge « utile »)

Ici se perçoit la dimension libertaire de Charles Vidrac qui sera solidaire de Jean Giono, lorsque son pacifisme sera mis en cause par les communistes, après la seconde guerre mondiale

et qui écrira un roman utopique à destination des enfants « L’Île rose » avec une suite dans « La Colonie« .

SI L’ON GARDAIT

Si l’on gardait, depuis des temps, des temps,

Si l’on gardait, souples et odorants,

Tous les cheveux des femmes qui sont mortes,

Tous les cheveux blonds, tous les cheveux blancs,

Crinières de nuit, toisons de safran,

Et les cheveux couleur de feuilles mortes,

Si on les gardait depuis bien longtemps,

Noués bout à bout pour tisser les voiles

Qui vont à la mer,

Il y aurait tant et tant sur la mer,

Tant de cheveux roux, tant de cheveux clairs,

Et tant de cheveux de nuit sans étoiles,

Il y aurait tant de soyeuses voiles

Luisant au soleil, bombant sous le vent

Que les oiseaux gris qui vont sur la mer,

Que ces grands oiseaux sentiraient souvent

Se poser sur eux,

Les baisers partis de tous ces cheveux,

Baisers qu’on sema sur tous ces cheveux,

Et puis en allés parmi le grand vent…

Si l’on gardait, depuis des temps, des temps,

Si l’on gardait, souples et odorants,

Tous les cheveux des femmes qui sont mortes,

Tous les cheveux blonds, tous les cheveux blancs,

Crinières de nuit, toisons de safran,

Et les cheveux couleur de feuilles mortes,

Si l’on gardait depuis bien longtemps,

Noués bout à bout pour tordre des cordes,

Afin d’attacher

A de gros anneaux tous les prisonniers

Et qu’on leur permît de se promener

Au bout de leur corde,

Les liens de cheveux seraient longs, si …

… à leur maison…